Профессия — просветитель: как экскурсии по старинным аптекам Москвы помогают профессору Сеченовского Университета готовить «фармацевтов будущего»

Какая столичная аптека появилась еще при Петре Первом, кем был открыт химический элемент «рутений», как работа провизором помогла писательнице Агате Кристи стать королевой детектива, и когда в одном из наиболее значимых благотворительных заведений Москвы — Странноприимном доме графа Шереметева — была организована бесплатная выдача лекарств? Ответы на эти и другие вопросы знает профессор Института фармации Владислав Сергеевич Карташов. Его студенты изучают не только формулы из учебников — он обучает химии с одновременным погружением в историю и культуру, открывает будущим фармацевтам новые грани профессии, заодно формируя систему ценностей и воспитывая Личность.

Учитель новой формации

Привить интерес к учебе, а заодно развить любовь к городу и стране, сформировать в стенах учебного заведения профессионала высокого уровня и всесторонне развитую личность — для решения этих задач каждый педагог находит свой путь. А профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета Минздрава России Владислав Сергеевич Карташов, как истинный профессор химии, решил разработать и использовать свой собственный рецепт обучения — экскурсии по старинным аптекам Москвы. Опираясь на богатую историю фармации, на 40-летний опыт преподавания и широчайший кругозор, он воспитывает у студентов отношение к профессии на исторических примерах из жизни страны.

«Не зная прошлого, невозможно понять настоящее и заглянуть в будущее», — изречение, которое висело на стене его класса, Владислав Сергеевич помнит до сих пор. Любовь к истории ему привила школьная учительница, а позже он заинтересовался историей медицины и фармации. После окончания Сеченовского Университета — в ту пору 1-го ММИ, магистратуры историко-архивного института РГГУ и курсов экскурсоводов, он начал преподавать, параллельно выступать на конференциях, печататься в научных изданиях, а по выходным — водить экскурсии по музею-заповеднику Царицыно.

«Разделение на медицину и фармацию произошло в Европе еще в 1241 году. Это две веточки одного дерева, но отличающиеся друг от друга, две сестры, но разные. Поэтому, говоря о кровной связи медицины и фармации, всегда старался донести до ребят нюансы нашей профессии, — рассказывает Владислав Сергеевич. — Фармация уникальный сплав гуманитарных и естественных наук. Поэтому, освещая вопросы фармации, невольно затрагиваешь историю, филологию, ботанику, зоологию, химию. В процессе преподавания, на лекциях и семинарах, я начал рассказывать студентам о замечательных фармацевтах, о старых аптеках и истории их возникновения. Естественным образом возникла мысль показать, что же от них осталось. Так появились экскурсии».

Целью своих путешествий он видит профессиональную самоидентификацию, воспитание уважительного отношения к своей будущей профессии как к культурному феномену, к ее истории как части истории Отечества. Так, во время изучения химии лекарственных средств, профессор рассказал, что порядка 20 элементов таблицы Менделеева были открыты фармацевтами, элемент рутений был открыт российским аптекарем и назван в честь России (Rutenia в переводе с латинского — Россия). Комментируя рецепт в романе «Загадочное происшествие в Стайлзе», он напомнил, что Агата Кристи была дипломированным провизором. А писатель Николай Гоголь увлекался лекарственными растениями и включил в свой «Объяснительный словарь» русского языка много их народных названий.

Как рождается идея экскурсии? «Неплохо зная историю Царицыно, я обратил внимание на то, что даже в Энциклопедии музея нет данных об аптеке, которая там была. Есть упоминание только об одном из владельцев этой аптеки, причем со ссылкой на мою статью, — говорит профессор. — Поработал в Центральном государственном архиве города Москвы, опубликовал монографию по истории царицынской аптеки, теперь рассказываю про нее студентам».

По зову сердца

Путешествия Владислава Карташова выглядят как погружение в мир истории и культуры. «Вышел! Хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи»: экскурсия из серии «Старые аптеки Москвы» по улице Сретенке, на которой вырос Владислав Карташов, начинается с реплики княгини Тугоуховской из «Горя от ума». Этот маршрут он называет самым близким и дорогим для себя: стартовав от памятника Грибоедову на Чистых прудах, он идет мимо столетнего дома страхового общества «Россия» к памятнику Крупской. По пути студенты успевают услышать о Сретенском монастыре, церкви Успения Богородицы в Печатниках — именно ее интерьер можно увидеть на картине «Неравный брак». А попутно узнают, что именно в этих местах снимали часть культового фильма «Берегись автомобиля».

Далее — дом, в котором вырос профессор: Сретенка, 17. На его первом этаже размещалась одна из восьми московских аптек, основанных по указу Петра Первого. Следующие точки: переулки Большой и Малый Головин, где одно время жил Чехов, затем родная школа, церковь Троицы в Листах, несохранившаяся Сухарева башня, Странноприимный дом графа Шереметева — ныне Институт Склифосовского, и история его аптеки.

Фармация сквозь призму культуры и искусства

Современное образование нацелено на подготовку специалистов будущего — сильных и разносторонних профессионалов, умеющих мыслить, и профессор Института фармации Владислав Карташов попадает в эту концепцию. Ему каким-то образом удается, обучая истории фармации, и освещать грани профессии, и давать знания гуманитарной направленности, и создавать открытое дружелюбное пространство для полноценного общения. Об этом говорят и общие фотографии с их прогулок. Вот Владислав Сергеевич с ребятами на месте аптеки, которая работала здесь 150 лет назад. А вот они у дверей аптеки № 8 — последней аптеки в Москве, открытой по Указу Петра Первого от 22 ноября 1701 года, в переулке с символичным названием «Последний». А здесь они обсуждают формулу папаверина.

Создать атмосферу увлеченности, сделать интересным самый серьезный материал — на первый взгляд, это у Владислава Сергеевича получается легко, как будто само собой. Но за этим стоит широкий кругозор и большое количество увлечений: профессору самому интересно то, о чем он рассказывает.

Например, объясняя тему общей фармацевтической химии «Прозрачность и цветность растворов лекарственных средств», он вспомнил про свою давнюю любовь к живописи и рассказал, как работали с цветом импрессионисты, постимпрессионисты и представители других направлений. А в качестве примеров привел работы талантливых аптекарей — известных живописцев. Ребята обсудили картины французского Ашиля Ложе, немецкого Карла Шпицвега, венгерского Йожефа Рипль-Рона — «Цветущий миндаль», «Аптека с аистом», «Влюбленный провизор», «Книжный червь», «Дама в черной шляпе» и другие.

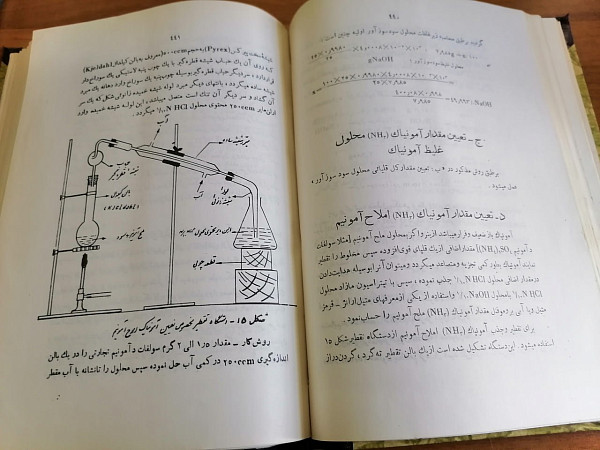

Метод Кьельдаля на фарси

«Почему именно аптеки и библиотеки? Аптеки — это наша специальность, а библиотеки — источник и средство познания нашей профессии», — рассказывает профессор. На своих экскурсиях он использует не только русскую речь, но и английские, французские, латинские слова и выражения, и даже язык жестов и мимики. Для группы иранских студентов был разработана специальная программа — она началась в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки.

С целью объяснить метод Кьельдаля (количественное определение органически связанного азота), Владиславу Сергеевичу пришлось использовать литературу по фармацевтической химии на персидском языке. Студенты переводили описание метода с их родного фарси, и заодно подтянули знания как в области химии, так и в области русского языка. А прокачать международный язык общения врачей и фармацевтов — латинский — им помогли шахматы. В эту древнюю игру профессор и студенты играют, перемежая русские, латинские, английские и персидские слова, тут же, в библиотеке.

Чтобы иностранным студентам было легче запомнить большое количество информации, профессор использует систему Лейтнера (метод интервальных повторений). На одной стороне карточки студенты пишут структурную формулу лекарственного средства, а на обороте — его название на латинском, русском и на фарси. «Студентам-иранцам тяжело приходится, ведь они учат сразу русский и латинский языки, — отмечает Владислав Сергеевич. — Например, словосочетание “производные бензилизохинолина” очень сложно для них как с точки зрения произношения, так и с точки зрения понимания смысла, вызывает затруднение даже понятие "производные". Пытаюсь объяснять на примерах, им хорошо знакомых: например, мука — это основа, а хлеб — это производное».

Не только обучение, но и знакомство с миром вокруг — традиционная экскурсия Владислава Карташова по Москве не оставила иранских студентов равнодушными. Для начала он привез их в свою альма-матер на Никитский бульвар, 13 — дом, откуда начался Московский фармацевтический институт. У мемориальной доски они почтили память студентов и сотрудников института, погибших во время Великой Отечественной войны. На Большой Никитской профессор рассказал о фонтане-памятнике «Александр и Натали» напротив церкви Вознесения, где Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. Вот так, цитируя то «Евгения Онегина», то «Персидские мотивы», он провел группу по Леонтьевском переулку к скверу им. Муслима Магомаева, мимо памятника персидскому поэту Низами, на Тверской бульвар к памятнику Сергею Есенину. Закончили встречу в кафе, чтобы обсудить все увиденное.

В цифрах не измеряется

Сколько экскурсий он уже провел, сколько километров прошел со своими студентами — профессор не считал, поэтому в цифрах выразить не может. Иногда ребята признаются, что его экскурсии и истории с погружением в разные дисциплины оживляют суховатый курс химии, поэтому такие темы как правило хорошо запоминаются. Студенты говорят, что учиться в Институте фармации очень интересно — здесь им прививают не только знание формул, но и мотивацию к самообразованию и общему развитию, любовь к городу и стране.

«Мы узнали множество интересных фактов, услышали много рассказов о памятных местах и улицах Москвы. Увидели центр глазами местного жителя, узнали, что здесь было раньше и как все изменилось. В частности, узнали интересные факты о первом опыте работы в аптеке Владислава Сергеевича во времена его студенчества, — говорит Софья Куликова, староста группы 05-03 Сеченовского Университета. — Хорошо, что есть прекрасные преподаватели, которые могут не только дать ценный совет, но и душой понять молодое поколение. К счастью, мы попали именно к такому».

«Ходили с профессором по интересным местам, в том числе были в здании на Никитском бульваре, откуда началась история создания Института фармации Первого МГМУ. Я рада, что узнала больше исторических фактов о Москве и России. Хочется отметить, что Владислав Сергеевич хороший преподаватель, у которого много терпения и энтузиазма», — отметила Рахил Харифнаштифани, староста группы 4-23 Сеченовского Университета.

По словам Маргариты Агабалян, старосты группы 05-14 Сеченовского Университета, благодаря своему преподавателю они увидели самые живописные уголки парка Царицыно и узнали факты, о которых некоторые ребята раньше даже не слышали. «Владислав Сергеевич рассказал глубокую историю Царицыно, поделился знаниями о каждой достопримечательности, об архитектурных стилях, которые сочетаются в зданиях парка, и о том, как эти стили отражают различные эпохи в истории России. Благодаря его энтузиазму и глубоким познаниям каждому из нас удалось унести с собой частичку истории. Тот день оставил нам теплые воспоминания, которые будут греть душу, когда мы выпустимся», — подчеркнула студентка.

На выходной у Владислава Сергеевича уже намечена очередная экскурсия: рабочие дела когда-то заканчиваются, дело просвещения — никогда.